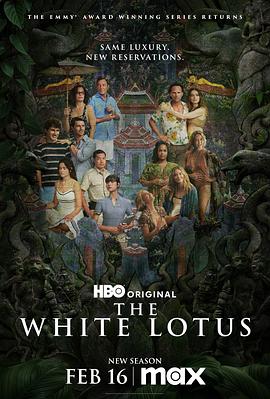

(文中资料图均为《清平乐》剧照或海报)

精致而又漫长的电视剧《清平乐》终于在5月18日迎来大结局。

一个半月来,《清平乐》常在微博热搜上看到,还原北宋历史风貌、背诵默写天团,主人公演技和后宫争斗、恋情,一向让该剧话题不竭。

热度有了,豆瓣评分却一起下滑,从开局的8.2分一向降到现在的6.8分。

作为一部有着创新意义的改编历史剧,如何看待《清平乐》的得与失?

追星式追剧惹怒历史学家

《清平乐》开播之初,《

但这两天,吴钩却为了这部剧里的人物和网友吵了起来。

临近大结局,

“这些观众太投入、太入戏了,这是很不睬智的表现。”吴钩介绍,司马光在历史上比较严肃,是一本正经的道学家,剧中表现他的这种性格特点,不被观众喜欢很正常。

《清平乐》里虚构了公主在婆家受到委屈的情节,让观众的感情偏向于公主和怀吉一方,但从历史记载看,公主也有她的过错,甚至性格也有很大问题。

史料说她有心疯,可能有些间歇性发作的歇斯底里毛病。出嫁后和

“电视剧表现公主受委屈的虚构情节没有问题,但是看剧的人不要把它当历史,更不要带入进去,把公主和怀吉当成自己亲人去维护。”

《清平乐》改编自小说《孤城闭》,原著中以公主和

电视剧里谈到李玮书画才情高于怀吉,更是让喜欢怀吉的原著粉难受,指责“编剧疯了”。吴钩不由得指出李玮是北宋知名画家,才情高于梁怀吉,立刻遭到粉丝的围攻。“据记载,李玮性格老实木讷,长相也一般,甚至可能有些丑恶,这也是公主不喜欢他的原因,但他还是有才华的画家。梁怀吉在历史上的记载很简单,并没有谈他是否有才,但按照常理,一个内侍的受教育条件、文化水平很难和国舅之子比。”

尽管讲出历史真相,粉丝却不认账,纷纷跑来论战,有人把司马光和司马迁弄混,讽刺“一个受过宫刑的人凭什么嘲笑太监”,甚至有人在列举宋代知名才女时,带上了温庭筠的名字。

吴钩坦言,《清平乐》开播以来,常有网友礼貌地来请教问题,有时间都会回复,来骂人的也会严峻回击,并不是想要告诉他们历史真相,纯粹是出于气但是。

“从一些低智的言语来看,他们缺乏历史的基本常识。” 吴钩觉得,一部历史题材电视剧能够引发大众关注和讨论是好事,但把粉圈逻辑带入追剧,只顾“控评”“抬杠”不讲常识逻辑,令人吃不用。“他们已经不是错把小说虚构的爱情故事当成历史,而是把小说当成自己的真实人生体验。把小说当历史没紧要,把梁怀吉当偶像也没紧要,但要接受别人指出的错误,也不可用谩骂羞辱的方式来反驳、干扰他人发声的权利。”

“困”住艺术的不是历史是原著

很多观众觉得,69集的《清平乐》是被拖沓的剪辑和节奏拖累了,因为拍得让人昏昏欲睡,导演张开宙甚至得了“人间褪黑素”之称。

“我看到42集就没有再追了。”吴钩表示,自己弃剧的分水岭是从朝堂戏转入后宫戏,而这部分恰恰是以小说原著内容为主。

在他看来,《清平乐》尽管叙事过于碎片化,缺乏完整结构和冲突,但总体来看仍然有不错的品质,是一部良心剧。“豆瓣评分6.8分还是偏低了,我会打7.5分以上。”

他认为,《清平乐》的剧情处理导致原著粉和历史粉双方都不讨好,观众大都是情绪化的打分,而不是真实客观地评价一部剧的艺术高低。

“它成功的地方在于制作精良,服装道具考究,几个演员都演得不错,特别是仁宗、

出现口碑暴跌的局面,《清平乐》最大的问题是什么?

“在我看来,最大的问题是买了《孤城闭》这本小说,原著小说显然更适合拍成表达个性解放、冲破礼教束缚之类的文艺式肥皂剧,但把它改编成呈现仁宋盛治的电视剧,哪怕改名为《清平乐》也不可。”

谈到《清平乐》的结局,吴钩直言“很可惜”,他认为,拍这样的历史正剧,完全可以根据宋史和当时的笔记小说来改编,仁宗朝本身就是人才辈出的好IP,而买不恰当的IP改编迎合市场,不但浪费了这一题材,也低估了观众对历史风云和朝堂戏的兴趣。

“以前的《康熙王朝》《雍正王朝》口碑、收视率都很好,仁宗故事完全也能够这样拍,把主线放在仁宗和‘背诵天团’身上,单独辟出单元来讲晏殊、范仲淹、苏东坡的故事,何愁没有观众喜欢。在历史上,找一个云集这么多自带流量人物的时代,除了三国,大概就是北宋仁宗朝了。”

从《孤城闭》改编成《清平乐》,或许种下了日后引发网络争吵、粉丝谩骂的祸根。

吴钩认为,拍电视剧不必然要还原历史,虚构是允许也是必要的,也大可不必囿于小说改编,无妨直接从史料入手进行艺术化虚构和创作。

“电视剧不要太低估观众的需求,相信历史剧还是有市场的。《清平乐》在展现宋代之美上有着很好的尝试,希望未来能看到更多将历史和艺术结合得更好的优秀作品。”

编辑:张颖

原标题:《清平乐》开播8.2结局6.8,和“书粉”吵起来的历史学家却说给7.5分(作者 钟菡)