受新冠影响,第39届香港电影金像奖近日在线上颁布。抛除一切繁杂的形式,画面上主持人尔冬升面对镜头,逐一拆开信封将结果念给观众,全程仅11分钟。

正处于两个十年的交代点,金像奖却以如此极简的形式代替,好似近些年来的港片境遇。

早前在面对香港金像奖因极具本土属性遭到质疑时,曾任主席的陈嘉上回应:

早前在面对香港金像奖因极具本土属性遭到质疑时,曾任主席的陈嘉上回应:

“如果因为香港电影越来越不受重视的话,我们就认命吧。因为金像奖是为香港电影打拼的,如果没有香港电影,金像奖也就没有意义了。如果说香港电影在走下坡,那金像奖就是如实反映香港电影现状,并继续为香港电影打拼”。

这番无奈的表达如今成领会读第39届金像奖的“密码”。

这是香港电影金像奖史无前例第一次简单到“无聊”。遵守约定播出时间,满心期待等待开场的观众,足足看了十四分钟没有任何实质内容的片头,才等来总共11分钟的“重头戏”。而所谓的颁奖典礼,也但是是尔冬升态度严厉地面对镜头逐一宣布结果的独脚戏。

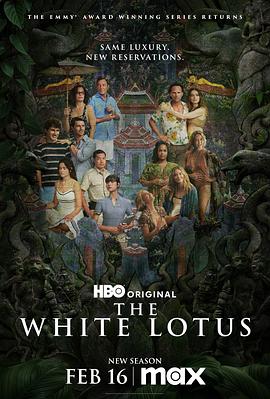

颁奖礼片头主视觉

颁奖礼片头主视觉

在未来的历史上,这一幕应该会被人铭记。人们首先可能会记起最最实在的现实干扰——20年代的开始,一个不适合狂欢的时代,疫情摧毁了当下的香港电影家当,2020年只有一部电影《手卷烟》开拍。

香港电影工作者总会会长田启文内心不安,“我从影41年了,03年非典的时候,我也没这么害怕过。”

顺着现实背景想下去,回忆抵达这11分钟具体的细节透露出来的严厉、冷漠、简单时,另一个令人唏嘘的事实也将跃入脑海。

当颁奖礼剔除掉富有观赏性的娱乐形式:星光闪耀的走红毯,哗众取宠的主持人插科打诨,也没有留足悬念的入选影片花絮,以及煽情的颁奖词。

只剩下最核心的奖项宣布以后,金像奖的“寒碜”似乎让我们没有甚么理由分神,直直地面对当下香港电影的现状。

《少年的你》剧照

《少年的你》剧照

按理说第39届香港电影金像奖是对2010-2019十年电影的一次总结,然而现实却实在无力面对2010年代初於远芳在《香港有个荷里活》中对“香港影人重塑荣光”的期许,甚至连“香港有个荷里活”的提法也早已成为过去。

《香港有个荷里活》,作者於远芳,版本:时代文艺出版社 2011年11月

漫长的14分钟等待和11分钟“空无一物”的颁奖录播视频,对应的恰好是2019香港电影令人失望的现状。尽管也有《叔·叔》《幻爱》《金都》等不俗的纯正港产电影,但香港与内地的合拍类型片《少年的你》一举拿到八个奖项。

比起往年强颜欢笑的颁奖礼,当下的“寒酸”才是香港电影家当的真实现状。当部分网友质疑“金像奖怎么搞成这样”时,我们不如问“香港电影怎么搞成这样”。

就在2011年的颁奖礼上,尚有彭浩翔、麦兆辉、郑宝瑞、麦曦茵等香港本土电影人汇聚一堂,喊出“不再唯内地合拍极力模仿”的口号,然而接下来的十年,却成了内地与香港合拍片逐渐成为支流的十年。香港电影市场严重萎靡,曾经“香港荷里活”的主心骨纷纷北上,人数远超过留守香港的电影人。

《花椒之味》剧照

《花椒之味》剧照

借用王家卫在《一代宗师》里的台词“记忆犹新,必有回响;有一口气,点一盏灯,有灯就有人”,在合拍片滥觞的当下,香港电影如何传承是个复杂的问题。

囿于内地与香港在环境、审美、文化、政策上的诸多差别,要适应变幻莫测的内地市场,香港影人的文化身份逐渐荡然无存。

港人原本擅长的黑帮片、僵尸片、鬼片等类型无法施展,而那些一名迎合内地市场,“港味”尽失的合拍大片《太平轮》《新喜剧之王》《建军大业》《女人不坏》均是失败案例。

反观《无双》的叫好叫座,在周润发的银幕风采之下隐藏的其实是人们对“港味”的集体回忆,但时代在发展,怀旧情绪作为“招揽”内地观众的利器,是否抱残守缺,是否是值得提倡的出路还有待商榷。

《新喜剧之王》海报

《新喜剧之王》海报

北上香港影人的另一困境还在于,比香港市场大20多倍,动辄票房过亿的内地市场,充满着更加激烈的资本博弈,拿到优质资源的大多是诸如陈可辛、徐克、林超贤、周星驰、许鞍华等“前浪”老将。

此前曾因担任演员加“星二代”背景小有名气的“后浪”曾国祥得以继《七月与安生》后拍摄下一部合拍片《少年的你》,并且得到内地票房加香港金像奖的双重嘉奖,已经是很多“后浪”青年香港影人羡慕的对象。

《七月与安生》金马双影后现场照

《七月与安生》金马双影后现场照

金像奖的定位是鼓励香港电影工业,《少年的你》确实比其他入选电影更“工业”。但是从中却很难看出与香港有甚么关联:剧本是内地IP改编;戏中男女主角皆是内地演员;故工作节和设定也是内地城市,是一部百分百气质的内地电影。

鲜有人质疑质量上乘的《少年的你》拿奖的正当性,但是最“挺”香港电影的金像奖独特性却变得难以辨认。

从拒绝将合拍片纳入评选体系,到合拍与本土双方分庭抗礼,再到近些年一些不再有“港味”的合拍片大获全胜,好像正应验了成龙当年的说法:未来香港电影将会变成华语电影。

《狄仁杰通天帝国》剧照

《狄仁杰通天帝国》剧照

其实金像奖在面对合拍片的冲击时,也为捍卫本土色彩做过“牺牲”。2011年把“最佳影片”颁给命中香港集体记忆的《打擂台》而非《狄仁杰通天帝国》,2016《智取威虎山》也无缘这个奖项。

讽刺的是两部“输掉”的电影导演均是徐克,这位曾经香港新浪潮的主将现今已极少拍摄港产片了。

而2017《少年的你》和去年《无双》两部合拍片的胜利,也仿佛宣告着一个事实:“不太能打”的本土电影现状已经不能不让曾经坚守保守主义的金像奖让步。

《无双》剧照

《无双》剧照

在尔冬升八次提到《少年的你》并几回再三挨个恭喜时,另一个可悲的现状也折射出来,那些获得其他奖项,或者提名的港产本土电影,又有几部进入了大众视野呢?

在感叹“港味”不再的现在,必须认清一个事实。

所谓“港味”,即上个世纪70年代末到90年代末黄金时期,以香港类型片为主的总体印象,是人们对于香港电影与大众文化的认同。而当下的本土电影早已和过去的港片不是一回事,也没有亲缘关系,“港味”正在被重新书写。

虽然都讲述着差别时代真实的香港本土故事,但昔日的港片始终以商业和通俗作品为支流,而当下留守“一港之隅”的大部分港产片为表现出面对内地合拍片坚守抵抗的姿态,越来越文艺与小众,游离在支流以外。

《一念无明》剧照

《一念无明》剧照

这些本土港片事实上是非常有价值的,相比较“不投降已是成功”的合拍片。它们恰恰体现着香港特区的独特文化价值。导演们在思考如何书写自己的故事时,做着追踪当下香港发展的命脉和变化的尝试。

在某种程度上,呼唤着港人的共鸣与认同感,对社会现实有着深层的刻画。在彷徨、伤感、不忿的情绪之下承担了回应政治、文化思潮、社会议题的责任,具有难能可贵的文化批判意识。

落脚香港情侣日常叙事的《金都》实际上触及了和大陆人假结婚的时事关照;聚焦老年同志生活的《叔·叔》探讨的是对社会对性少数群体的忽视;侧重父子情谊情节的《一念无明》延展出去是社会对神经病患的不友善;改编真实杀人案件的《踏血寻梅》反映的是新移民一代疏离和彷徨的梦想等等。