作者 | 肖瑶

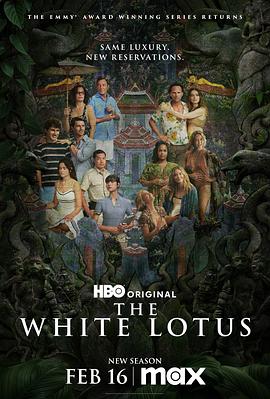

“刺杀小说家”的任务失败了,虽然打了一场相当漂亮的仗。

看完新春档《刺杀小说家》,在亦真亦假的“虚”与“实”之间走了一遭,有人狠狠淬了一口唾沫,大喊票价不值,觉得乱、假,还很中二。

也有人大喊痛快,甚至声泪俱下,夸它是春节档第一。

《刺杀小说家》豆瓣评分7.1,褒贬纷歧

感怀,一方面是为中国奇幻特效的突破,一方面是为影视里屡试不爽的催泪炸弹:亲情。

如果你和我一样,在看过一遍两万多字原著后再去看电影,或许也会不由得惊叹发问:这他妈也能拍成电影?

说句公道话,双雪涛的小说,从来不是那种会让人看得酣畅淋漓的。这位出生在辽宁沈阳的作家,他的叙事一贯带着东北老工业城市的颓靡之风,人物也常游离于边缘,做着天马行空的梦,说着神神叨叨的话。

但它真的拍了,还拍得声东击西,充满想象空间。

从纸面到屏幕,《刺杀小说家》紧扣“虚实”二字,在一个虚拟世界中提供了一丝现实的映射,关于“弑神”的哲学思考。

01

两个惨人

一个走投无路的父亲,去暗杀一个穷困潦倒的小说家。

这便是“刺杀小说家”的故事缘起。

在电影设定里,“杀手”与“小说家”,都是活在极大困境中的两小我。

杀手原本不是杀手,而是一个失孤的父亲关宁(雷佳音 饰)。女儿在6年前被人贩子拐走后,关宁数年如一日地寻女,他每晚做噩梦,梦见女儿,梦见死亡,女儿的音容笑貌始终在他脑海里回荡,占据了他全部的生活。

雷佳音饰演一名苦苦寻女的父亲关宁

雷佳音饰演一名苦苦寻女的父亲关宁

“寻女”是一个很容易勾起观众共情的故事模型,既撬起了普通人朴素、真实的情感,也为叙事铺下了一个发挥余地较为开阔的空间。

现实中,寻找失子十几年甚至几十年的父母大有人在。

而电影开篇,孩子们被关在笼子里像小狗一样卷缩着的画面,更是令人看之心痛。

关宁只是万千失孤父母的一个缩影,老婆找没了,工作找丢了,差点把自己弄进监狱。电影有一个细节,他疯狂殴打人贩子,嘴里却一直叫“够了”“住手”,一个近乎失智的执拗父亲,跃然屏上。

电影从一个社会新闻的点切入,靠真实的细节,把一个都市中的奇幻主义故事拧紧,开篇自然而然,可见导演功力。

另外一个绝望的人,在一模一样的画风之中出现,他就是写了六年小说仍藉藉无名的小说家,路空文(董子健 饰)。

董子健饰演的小说家

董子健饰演的小说家

小说家原本也不是小说家,而是一个啃老的落魄青年。三十多岁了,没个正经工作,没学历,没女朋友,靠母亲的养老金颓唐度日,饿了就去餐馆蹭饭,乏了就去和小学生抢球踢。

可在他自己的世界里,他就是“小说家”,是那个执笔为神,凭空架起虚幻世界的人。

而这两小我相遇,触发“杀”与“被杀”的开关,还得有一个隐秘幽微的共同点。

这个共同点在电影里并不明显,需要特地留心才略知一二:两人会面时,路空文提及自己开始写小说的源动力——他曾在藏书楼看了一篇名叫《跷跷板》的小说,看哭了。

《跷跷板》是现实华夏作者双雪涛的另一篇短篇,讲述了一个女孩父亲去世的故事。

发现没有?——父亲。

它是一条一不小心就会遗漏的电影暗线:路空文好好地念着大学,为何会看到《跷跷板》哭了,从此开始写小说?因为路空文的父亲去世之后,他有一段非常痛苦的时间,无意中被小说救赎,从此他就抓紧了小说的稻草来自救。一不小心入了迷,世界却抛弃了他。女朋友没了,大学毕业证也没了。

此时,已经若隐若现地勾出了本片最重要的一个感情内核,两个男主的共同点,也成为贯穿全片的“信念”一词背后的支撑基石。

在原著小说《刺杀小说家》里,双雪涛也让最后获救的小橘子对小说家久藏(即电影中的路空文)说了这么一句话:“你不要再把爸爸妈妈弄丢了,有爸爸妈妈是很好的事。”

亲情这条线在路空文身上虽然不明显,但与母亲独居、不被社会认可,孤独寂寥,偶尔想到自杀,种种刻写已足够勾勒出:这是一个孤独、痛苦的年轻人。

他读到小说会哭,有着极为细腻与敏感的内心,面对困顿的现实,只好把全身信念与力气都寄挂到写小说上,甚至于支撑他活下去的唯一信念,就是“小说还没写完”。

文学无疑是有它独立于一切事物的魅力的,但走入文学的钥匙,路空文手里拿着那一根叫做:父亲。

路空文与关宁,都是生活的遗弃者,也是拥有唯一信念的朝圣者,关宁想找回女儿,路空文想追寻父亲的痕迹。

心中的希望,成为执念,也成为他们活下去的全部动力。可惜,“一向在等希望,可希望一向都不来。”

02

刺杀天主

“小说可以改变现实”,是《刺杀小说家》中一个基本的设定。

这个设定来自于小说原作者双雪涛。这位作家,写作遇到瓶颈,一次次投稿被拒,最热爱的事却久久看不到出路,怀着一种近乎报复性的愤懑,索性安排了如此一个意淫性的假设。

电影里,一个可以“通过书写改变现实”的作家,他近乎于一个天主。刺杀这样的小说家,仿佛就是刺杀一个天主。可这位小说家,偏偏是现实中一个彻底的失败者,路空文什么也没有,只有最普通的生活和痛苦。

刺杀小说家,究竟是刺杀天主,还是刺杀一个普通人?

更巧的是,这位小说家正在写的小说,名叫《弑神》。他书写现实,也参与现实,他要杀掉的,是小说里的神魔“赤发鬼”。而这位赤发鬼,所对应的现实世界身份正是他的杀父仇人,资本家李沐。

小说中的神魔“赤发鬼”

一个回环形成了。——到底谁是神,是手握权力的资本家,还是拥有信念的小说家?究竟是凡人弑神,还是神弑凡人?

从物质世界到精神世界,双男主的来回穿梭,带来了角色的差别身份的流动,串起了一个经典的哲学思考。

而且,电影里关于被信息监控、跟踪的种种对话,“你监控我?”“我监控你不是正常的吗?”“正常你妈!”都含着一股辛辣幽默的批判,和对现实的映射。

又如,异世界里被分为18个区、各区人民相互之间厮杀叫嚣的设定,连几岁的小孩子都大喊“杀杀杀”的情景,似乎是在反讽现实中被煽动、充满戾气的公共空间。

都市妖怪的故事并欠好讲,尤其“建国后不成成精”。《刺杀小说家》想讲一个现代魔幻主义故事,只能花了大力气设了一个双世界。

两位男主角,虚实两个世界,二乘以二,四条线路的交互,令《刺杀小说家》向观众张开了一张巨大的网,巧妙而宏大。

现实与虚拟交织

现实与虚拟交织

强于此,弱点也在此。

正因为同时推动四条线,《刺杀小说家》在电影中段,显得凝滞、节奏很慢。它有别于《盗梦空间》中梦境的层层递进、一浪接一浪,《刺杀小说家》里几线并行的节奏,仿佛是四只蚂蚁共推一块大石头,难免有情节上的泄漏和重复,进度乏力。

这是不能不指出的电影弱点。但好在瑕不掩瑜。

另外一缕哲思,则在于双男主自我的成长。

两个持有唯一信念,却被社会抛弃的人。电影里,他们的信念核心都挂在亲情上,也挂在自我的怀疑和重塑上。不是没想过放弃,想自杀、想被杀、想依然如故,但是仍然坚持到了最后。