#肖申克的救赎#

400多万人评出来的“世界第一”电影《肖申克的救赎》到底好在哪?

三大主题+编剧原理+重要外因,万字长文理清《肖申克的救赎》为何评价如此高。

监狱,环境特殊,本身就是一个讲故事的好地方。

普通人很难或者极力避免来到这里,总不会有人立志要进监狱吧,除非想去那里工作。而狱警和囚犯虽然同在一个屋檐下,但视角和心态截然相反,不行等量齐观。

所以,我们只有在看越狱片时,才有机会像主角一样体验逃离高墙的折磨,一点一点挖……一点一点磨……一点一点谋划……一点一点实施……一点一点受虐再一点一点反抗……无论最终结局如何,我们会为成功庆幸也会为失败惋惜。

好看的皮囊陈旧见解,有趣的灵魂万里挑一,这句话形容监狱片极其恰当。

因为监狱的环境和机制导致监狱片的戏剧矛盾差不多,逃离监狱的过程都挺惊险刺激,同时也高度同质化。

从越狱电影鼻祖《血溅虎头门》、《死囚越狱》、《洞》等影片,到风靡一时的美剧《越狱》,它们的背景、人物、故事、拍摄技法等都不尽相同,但囚犯以各种手段、各种工具、各种藏匿、各种躲避与监狱周旋的桥段陈旧见解。

就在这些陈旧见解的越狱片中,却有一部万里挑一的灵魂,就是“世界第一”电影《肖申克的救赎》。

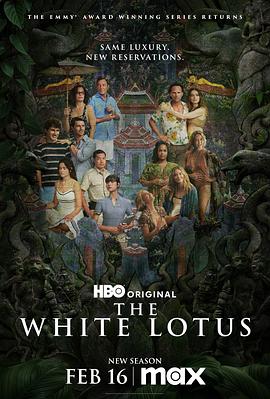

《肖申克的救赎》一向位居IMDb网TOP 250第一,同时也是有类似评分机制的豆瓣TOP 250第一,到现在都没有被其他电影取代的迹象。

截至目前,《肖申克的救赎》在IMDb和豆瓣上的投票人数基本相当,都是200多万票。

《肖申克的救赎》这个“世界第一”的地位并不是某个小范围团体评选出来的片面结果,而是四百多万各行各业、各个阶层、各种种族、各个年龄段……影视专业人士与普通观众交织的巨大样本凭感官“普选”出来的。

《肖申克的救赎》也许不是你心目中最佳,但大数据代表了广泛观众的偏好。

它横向可以跨越工具方的文化鸿沟,纵向可以保持二十多年的时间沉淀,一向稳居普通观众普选第一,背后必然有着深层的内涵。

这部影片之所以获得如此高的评价,成为世界之最,归根结柢是因为它引发了世界范围最普通观众最广泛的共鸣。

那么为何《肖申克的救赎》可以引发我们如此强烈的共鸣?

本文首要从影片相互交织的三大主题,解读《肖申克的救赎》获得如此高评价的原因。

写在前面:

第一,《肖申克的救赎》根据斯蒂芬·金小说改编,经过电影导演二次创作后与原著对照有很多差别,仅就电影文本本身分析,不涉及原著,原著党勿喷。

第二,这部电影的主演之一摩根·弗里曼 晚节不保,曝出性侵丑闻,所以本文只讲片中角色,不涉及演员本身的道德评价。

第三,非教徒,以下涉及宗教方面的内容仅从基督教文化角度阐述,感谢信仰者或宗教方面专业人士多多指正。

第四,片名《肖申克的救赎》长且拗口,以下大部分表述片名简称为“肖申克”。

上文提到,监狱天然是个讲故事的好地方,囚犯与监狱之间的斗争惊险刺激。

而《肖申克的救赎》这部越狱片原名叫The Shawshank Redemption,这个名字和越狱看起来没什么关系,甚至很多人看完电影还以为主角叫肖申克。

再加上电影海报上一黑一白两个中年男人,连个女演员都没有,卖相平平,所以在港台地区被翻译成《月黑高飞》和《刺激1995》,目的是为了增加越狱犯罪片的噱头,多卖几张碟。

因而可知,展现越狱过程的感官刺激并不是《肖申克的救赎》故事的目的,而只是它好看的皮囊。

编剧大师拉约什·埃格里在《编剧的艺术》中引用法国戏剧理论家费迪南·布伦梯尔说:“一部戏必须以一个‘目标’开始。”

这个“目标”指的就是一部剧作的前提,剧作的目的就是为了证明一个命题。这个命题可以是人间存在的普遍真理,也能够是编剧希望证明的道理,但具体表现形式可以千差万别。

比如同样想证明“为了爱情牺牲一切”,《罗密欧与朱丽叶》和《泰坦尼克号》的年代、背景、人物、情节、事务完全差别,但这两部剧作带给我们的心灵震撼不分伯仲。

《肖申克的救赎》也不例外,这部“世界第一”影片力图通过演绎故事证明命题和传递道理,而且导演兼编剧弗兰克·德拉邦特野心很大,它给影片塞了不止一个主题,而是三层甚至更多。

01 种族:黑人与白人

在《美国不服等的起源》中有句话可以作为我们解读肖申克第一把钥匙:“种姓不行用来解释美国生活的各个方面,但如果不考虑种姓和根深蒂固的等级制度,我们就不成能完全理解美国生活的任何一个方面。”

由于奴隶制曾是美国的立国支柱之一,毫不夸张的说,废奴后自由黑人的问题贯穿于美国生活的各个方面,直到现在不但没有解决,还愈演愈烈。

想从根本上理解肖申克,首先要从黑人演员摩根·弗里曼饰演的狱友瑞德(Red)入手。

在肖申克各个版本的海报中,除了雨夜安迪张开双臂迎接自由那款外,其他所有版本海报以及首要剧照,都是以安迪和瑞德平等的形象出现。

这种安排首先是剧情和宣传需要,一主一配相得益彰,而且摩根·弗里曼的咖位也足够和蒂姆·罗宾斯 并列。

这只是电影外观层面的表象。肖申克如此凸显一个落难的白人精英和一个黑人囚犯老大的地位对等,并安排他俩从相互照应发展成生死之交,更深层次的意义在于,这对美国人来说具有极强烈的种族平权暗示。

关于肖申克的幕后八卦提到,瑞德这小我物在斯蒂芬·金的原著里并不是一个黑人,而是一个爱尔兰裔。

电影开始选角时,也是按照爱尔兰裔白人演员去物色瑞德的饰演者,但最后综合各方面意见,导演决定改为黑人演员摩根·弗里曼出演瑞德,并把瑞德这个角色改写为非洲裔美国人。

电影中刚入狱不久的安迪第一次找瑞德正式攀谈,并向瑞德“订购”了一把石锤。对话最后,安迪问瑞德为何大家都这样叫你。

可能因为在英语里,瑞德的姓氏是一个英式英语姓单词Redding,简称“Red”,而这个姓安在黑人头上似乎有些奇怪。

瑞德幽默地回答安迪:“也许因为我是个爱尔兰人吧。”这个回答算是导演对改变斯蒂芬·金原著的一个回应。

就是这样一个“从白到黑”简单又不简单的转变,不但踩对了美国意识形态的政治正确,还给电影带来鲜明的二元对立与统一的戏剧性。

电影和文学差别,电影是视听艺术,画面中出现的事物、色彩、形状等都会耳濡目染地对观众产生被动影响。

这也许是导演最终考虑用黑人来演瑞德的一个重要因素,二人一白一黑,在视觉上形成强烈的种族象征符号。

不但是他和安迪的对比,仔细看电影的话还会发现一个有趣的现象,就是黑人瑞德的狱中好友也都是白人。